中伏为什么比初伏和末伏更热?

中伏最热的原因在于,入伏后地表湿度增加,吸收的热量多,散发的热量少,导致地表层热量积累。 随着夏天的雨水充沛,空气湿度大,水的比热容高于空气,使得地表热量难以消散,进而导致气温升高。 末伏虽然天气仍热,但已是立秋之后,即便“秋老虎”发威,白天热,早晚也会较为凉爽。

民间有句话“冷在三热在中伏”,意思是一年中最热的日子在夏季的“三伏”,而在“三伏”期间,“中伏”是最热的。末伏过后,天气开始逐渐凉爽。首先,入伏之后,地表湿度增大,每天地面吸收的热量较多,散发的热量较少,地表层的热量累积,所以一天比一天热。

中伏之所以被称为最热的伏天,是因为它通常在7月中旬至8月中旬,正值副热带高压的强势影响。高压导致晴朗天气和强烈阳光直射,地表温度迅速上升。在这个阶段,热量积累持续,白天吸收的热量在夜晚难以散发,因此温度达到峰值。空气流通受阻,湿度大,即使下雨也无法缓解闷热感,使得天气格外闷热。

首先因为入伏之后,地表湿度变大,每天地面吸收的热量较多,散发出来的热量较少,地表层的热量累积,所以一天比一天热。进入中伏,地面积累的热量达到最高值,天气就最热。另外,夏季雨水较多,空气湿度大,水的热容量比干空气要大得多,这也是三伏天闷热的重要原因。

中伏什么意思

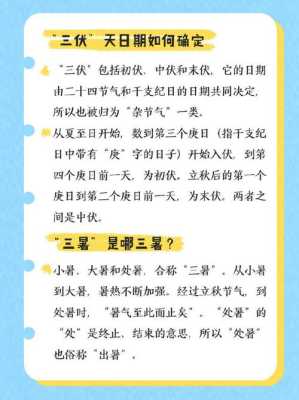

1、中伏,是三伏的第二伏,也称二伏。伏天的说法据说历史相当久远,起源于春秋时期的秦国,《史记秦纪六》中云:“秦德公二年(公元前676年)初伏。

2、中伏什么意思 中伏是“三伏”之第二伏,即夏至后的第四个庚日起始,至立秋后第一个庚日这段时间。在农历中,“伏”表示极炎热的天气,因此中伏意味着整个入伏期间的中间时间段是最炎热的时候。中伏的天数有长有短,可能是10天,也可能是20天,这取决于每年夏至节气后第3个庚日(初伏)出现日期的迟早。

3、中伏病:指中医上的一种疾病,发生在炎热季节,主要症状为高热、脉细数、头晕、口渴、汗出等。一般情况下,如果没有上下文,可以根据语境判断“中伏”的具体含义。

4、中伏的意思是指三伏中的第二个阶段。中伏,也被称为伏天,是夏季最炎热的时候。在中国的传统节气中,一年被分为三伏,分别是初伏、中伏和末伏。其中,中伏是介于初伏和末伏之间的一个阶段。一般来说,中伏的时间长短会有所变化,通常在每年的夏至后的第三个庚日至立秋之间。

5、中伏,也称为三伏,是中医学的一个概念,指的是夏季中的三个炎热的时段。拓展知识:中伏,“三伏”之第二伏,即夏至后的第四个庚日起始,至立秋后第一个庚日这段时间。中伏的天数有长有短,可能是10天,也可能是20天,这取决于每年夏至节气后第3个庚日(初伏)出现日期的迟早。

头伏热还是中伏热

中伏比较热。头伏只是刚刚进入伏天,温度还不会特别的高,早晚也还算是凉爽,到中伏的时候,地面吸收的热量几乎多于散发的热量,天气也就最热了,中伏时,白天最好是减少在外面逗留的时间,以免晒伤和中暑。

夏季三伏天中,初伏、中伏和末伏各有特点,但最为炎热的阶段是中伏。俗话有云:“冷在三热在中伏”,这句话生动地描述了中伏期间高温的特点。随着三伏天的开始,地表湿度逐渐增加,导致每天吸收的热量多于散发的热量,使得地表层的热量不断累积,从而使得气温逐日升高。

中伏为三伏天最热的时间阶段!三伏天,呈现出气温高、湿度大、气压低、风速小等特点,高温高湿堪比“桑拿”,是我国中原地区一年的天气中闷热到异常难挨的一个连续时间段!初伏、中伏、末伏,俗称三伏,按照我国的农历节气,在小暑和处暑之间,按照阳历则在每年的7月中旬到8月中旬。

初伏、中伏和末伏都是炎热难耐的时期。这三个阶段出现在小暑与处暑之间,是一年中最热的时期,气温高、湿度大,非常潮湿和闷热。 “三伏”这个词有两层含义:一是指阴气因阳气压迫而藏于地下;二是表示天气极其炎热,人们宜静不宜动。 入伏的时间是根据节气和干支纪日相结合来确定的。

三伏口诀顺口溜:头伏热如火,中伏热如锅,尾伏热不了,三伏没完了。这个顺口溜形象地描述了三伏天的炎热程度逐渐加剧,头伏热度如同火一般,中伏更热如同火锅,尾伏则是极其炎热,形容了夏季连续炎热的情景。请注意,这仅是一种有趣的记忆口诀,并非科学论述。

中伏比较热。头伏只是刚刚进入伏天,温度不是特别高。早晚可以说是比较凉爽的,但是到了中伏时,地面吸收的热量多于散发的热量,天气较热,在中伏的时候,大家白天较好是减少在户外的时间,以避免晒伤和中暑。

三伏热还是中伏热

三伏中伏较热。因为自入伏后,地面湿度变大,这样每天吸收的热量也就增多了,但是散发出来的却很少。而且三伏天的雨水比较多,空气中的水分多,湿度大,水的热容量比干空气要大得多。这种情况持续到末伏后,逐渐得到缓解。所以相当于在二伏的时候,气温已经达到了高峰期。

中伏。一年中最热的时间段当属夏季的三伏天。俗话说:“冷在三热在中伏”。因为入伏之后,地表湿度变大,每天地面吸收的热量较多,散发出来的热量较少,地表层的热量累积,所以一天比一天热。进入中伏,地面积累的热量达到最高值,天气就最热。

中伏热。俗话说,“冷在三热在中伏”,意思是一年中最热的日子属“三伏”,“三伏”中又以“中伏”最热。

三伏天中伏最热。民间有句俗话“冷在三热在中伏”,意思就是一年中最热的日子属“三伏”,而“三伏”中又以“中伏”最热。末伏过后天气渐渐凉爽。中伏通常也指从夏至后第四个庚日起到立秋后第一个庚日前一天的一段时间。也叫二伏。在三伏天里,一般来说,中伏的20天是最热的时候。

中伏最热吗

初伏中伏末伏,中伏最热,末伏最凉快。民间一句俗话“冷在三热在中伏”,意思就是一年中最热的日子属“三伏”,而“三伏”中又以“中伏”最热。末伏已经立秋,天气渐渐凉爽。初伏、中伏和末伏是三伏的统称,是一年中最热的时节。

“冷在三热在中伏”这一俗语体现了三伏天中的中伏是全年最热的时期。 末伏之后,天气逐渐转凉,早晚温度下降,中午仍然炎热。 中伏最热的原因在于,入伏后地表湿度增加,吸收的热量多,散发的热量少,导致地表层热量积累。

结论:在三伏天的三个阶段中,中伏通常是最热的时期。中伏之所以被称为最热的伏天,是因为它通常在7月中旬至8月中旬,正值副热带高压的强势影响。高压导致晴朗天气和强烈阳光直射,地表温度迅速上升。在这个阶段,热量积累持续,白天吸收的热量在夜晚难以散发,因此温度达到峰值。

三伏天中,中伏通常是最热的时段。三伏天,作为夏季最炎热的时期,被分为头伏、中伏和末伏三个阶段。在这三个阶段中,中伏以其特有的气候特点,通常被认为是最热的时段。头伏作为三伏天的开始,气温逐渐升高,人们开始感受到夏季的酷热。然而,这一阶段的气温虽然高,但通常还未达到最热的时候。

三伏之中最热的是中伏,民间有“冷在三九,热在中伏”的说法。中伏,也叫二伏,是三伏天里最热的一段时间。这是因为:入伏之后,地表湿度变大,每天地面吸收的热量较多,散发出来的热量较少,地表层的热量累积,所以一天比一天热。进入中伏,地面积累的热量达到最高值,天气就最热。

在初伏、中伏和末伏这三个阶段中,中伏通常是最热的,而末伏则相对较为凉快。 有一句俗语说道:“冷在三九,热在中伏”,这表明在一年中的炎热时期,“三伏”是最为炎热的,特别是中伏期间。 末伏时节已经步入立秋,此时天气开始转凉,比起初伏和中伏来,末伏更加凉爽。

冷在三九热在中伏是什么意思

1、“冷在三热在中伏”是说:三九是全年最冷的时候,中伏是全年最热的时候。“三九”是指从冬至日开始数,数到第三个九日,大体在1月的9—17日。“三伏”时间每年不同,一般头伏在7月中下旬,中伏在7月下旬和8月上旬之内,末伏在8月中旬前后。

2、“冷在三热在中伏”这句俗语描述了四季气候变化中的两个极端。其中,“三九”指的是冬至后的第三个九天,通常在1月份的9日至17日之间,是一年中最寒冷的时期。

3、寒在三九热在中伏的意思 寒在三九意思是,一年当中最冷的时候在三九天,热在中伏的意思是,最热的时候在中伏天。三九是指从冬至到第三个9天,大约从1月9日到17日。“三伏”的时间一年比一年不同。一般来说,第一次是在7月下旬,中间一次是在7月下旬和8月上旬,最后一次是在8月中旬左右。

4、寒在三九热在中伏的含义 “寒在三九”指的是每年最冷的时期是在三九天,“热在中伏”则是指一年中最热的时期在中伏天。三九指的是从冬至后的第19天到第27天,大约在1月9日到17日。“三伏”的时间每年都有所不同,一般第一次在7月下旬,第二次在7月下旬和8月上旬,最后一次在8月中旬左右。

5、“冷在三热在中伏”,意思就是一年中最热的日子属“三伏”,而“三伏”中又以“中伏”最热。末伏过后天气渐渐凉爽。入伏之后,地表湿度变大,每天地面吸收的热量较多,散发出来的热量较少,地表层的热量累积,所以一天比一天热。进入中伏,地面积累的热量达到最高值,天气就最热。

6、俗语“冷在三九,热在中伏”描绘了我国冬季和夏季的两个极端温度特点。 冬季里,当太阳辐射力减弱至最低点,即冬至之时,接下来的“三九”阶段,地面失去的热量超过获得的热量,使得气温不断降低。